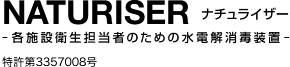

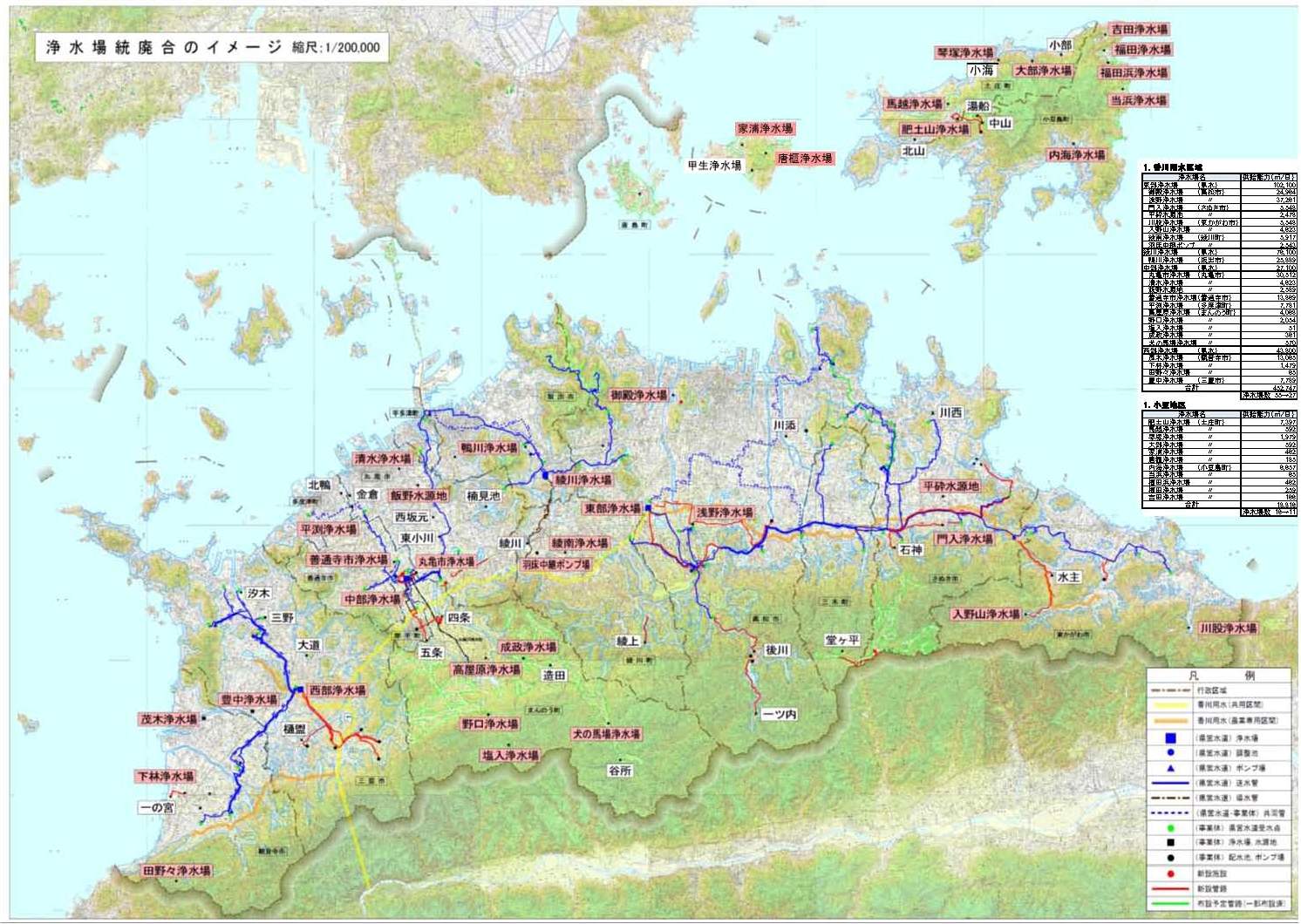

「香川県広域水道施設整備計画概要図(案)」浄水場統合のイメージより転載

「香川県広域水道施設整備計画概要図(案)」浄水場統合のイメージより転載

香川県では県内全域の水道事業の統合が進行しています。このような県内全域での事業統合は日本では始めてとされています。

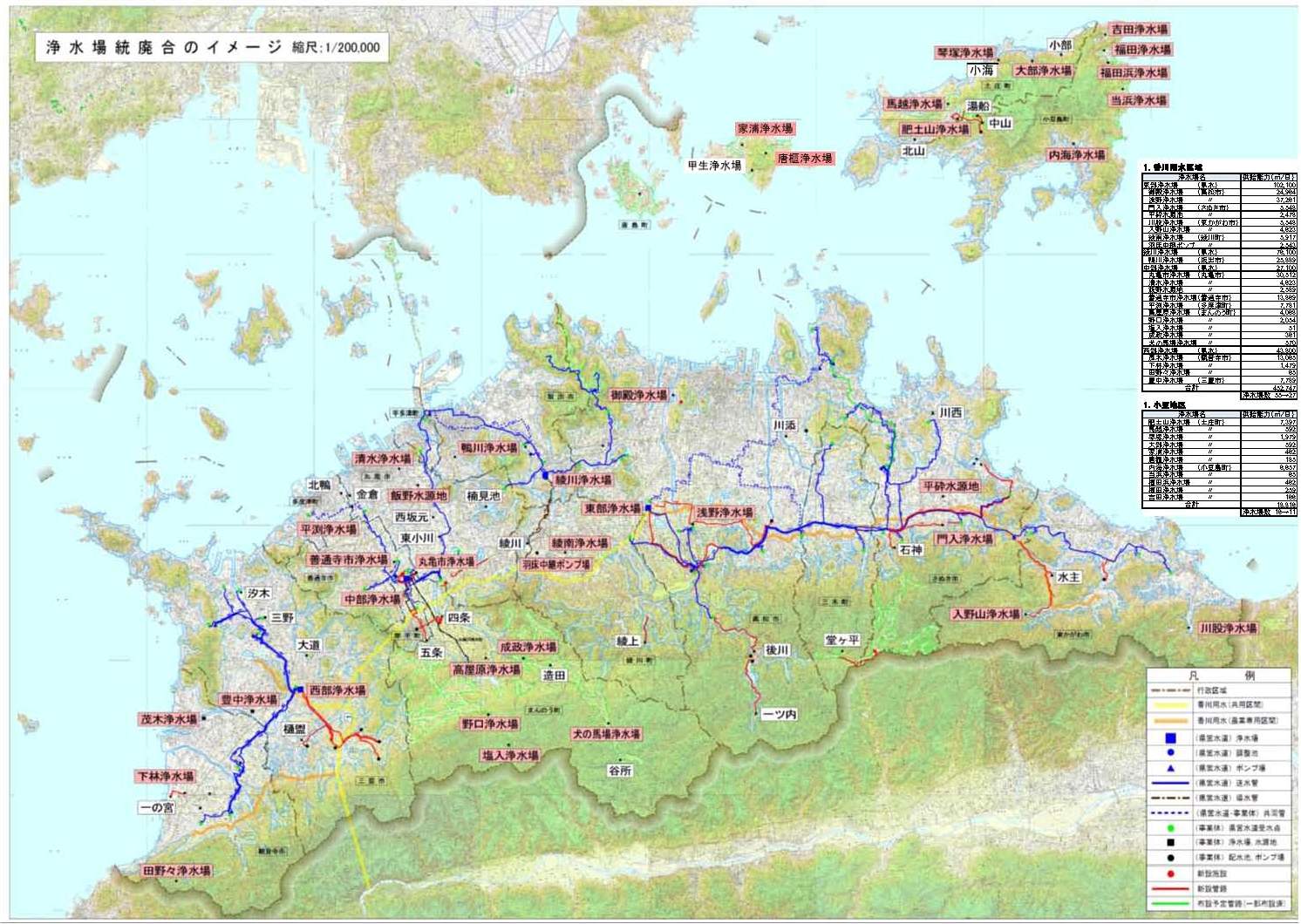

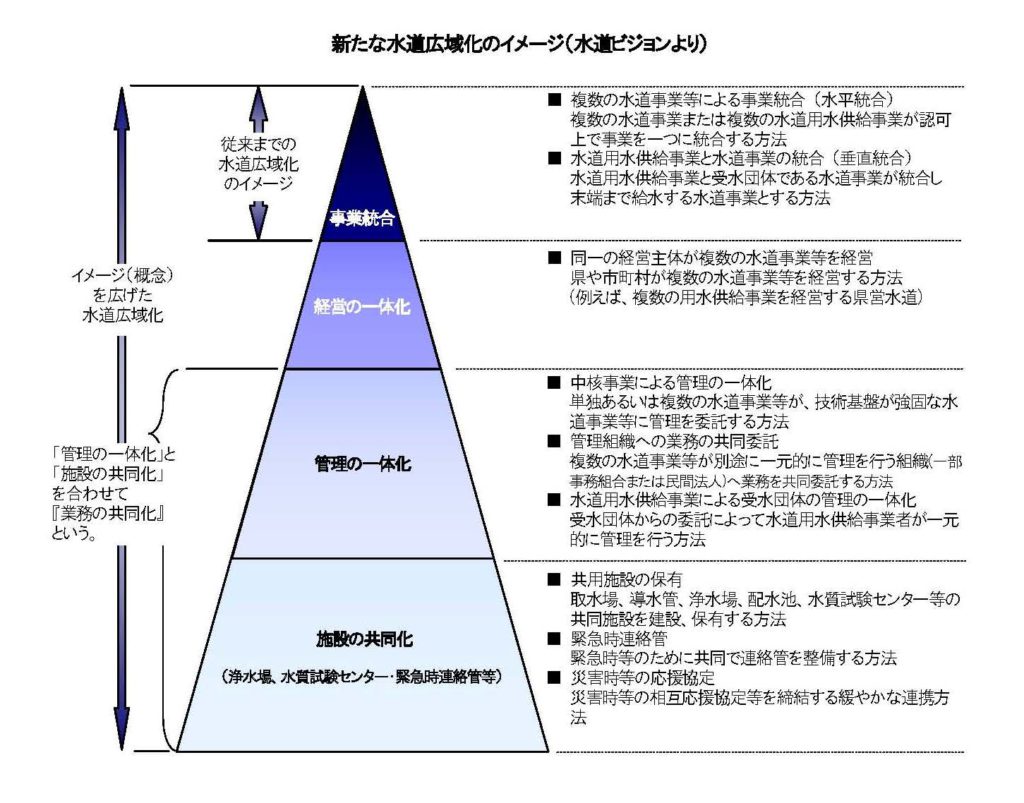

日本の水道施設は、稼動後、既に40年から50年以上経過し、その多くが更新時期を迎えています。また、人口減少による給水量の減少に伴う収益の減少や水道職員の大量定年退職による技術力の確保の問題、さらには地震に対する施設の耐震化の推進など、多額の経費を要する様々な課題に取り組む必要があることから、厳しい経営環境となることが予想されています。しかし、各市町村の水道事業者が単独で対応するには限界があり、これらの課題を克服し、将来にわたって持続的に安全で良質な水道水を安定的に供給できるようにしていくために水道事業の広域化の必要があるとされています。

「水道広域化検討の手引き」 厚生労働省 平成20年8月 “新たな水道広域化のイメージ”より転載

「水道広域化検討の手引き」 厚生労働省 平成20年8月 “新たな水道広域化のイメージ”より転載

香川県では人口・給水収益の減少の中で各市町の水道事業が施設更新を進めて単独経営を続けた場合、家庭で20立方メートルを利用した際の平成43年の月額水道料金は、高松市では2倍近い金額に、小豆島の土庄町では約4倍になるなど、各市町で大幅な値上げが避けらません。さらには現在の2倍近い県内市町間の料金格差は43年には約4倍に広がるとしています。

この様な背景から香川県は水道サービス水準を確保・向上し県内の水道事業のあるべき姿を検討するべく、平成20年度から県内水道事業の統合・広域化について調査検討を始めました。平成25年4月には、岡山県から直島町を除く16市町と県で構成する「香川県広域水道事業体設立準備協議会」を設置しています。また協議会では調査結果を「香川県水道広域化専門委員会報告書」にまとめております。報告書では香川県内水道の特徴、現状と課題を分析し香川県水道のあるべき姿として市町及び県の設立による離島部も含めた「県内1水道」による広域化を提案しています。以下、同報告書についてまとめました。

香川県内水道の特徴

報告書では県内の水道の特徴として以下の7つあげています。①頻発する渇水に伴う渇水調整している。②県内の水道取水量の2分の1近くを香川用水に依存している。③富山県に次いで少ない市町村数と④東京都に次いで少ない水道事業数としている。⑤瀬戸内海の離島の存在。⑥岡山県からの分水受水。そして、⑦香川用水は省エネ型(低炭素型)の水供給システムであるとしています。

香川県内水道の現状と課題

さらに、現状と課題として以下の7つの視点で香川県内水道における現状と課題を整理しています。

①施設の老朽化、耐震化

昭和40~50年代に整備した水道施設が老朽化し、大規模な施設更新が必要である。平成21年度以降、過去3カ年平均の建設改良費 (約102億円)の約2~3倍の更新需要が見込 ま れ財源の確保が必要である。施設の耐震化率が低く、施設更新に合わせた耐震化の推進が必要である。

②収益の悪化

給水人口及び 1人当たり有収水量の減少に伴う料金収入の悪化。 香川県全体の損益及び内部留保金は、それぞれ平成26年度、平成39年度にマイナスに転じる。 また水道料金に約2倍の格差がある。

③技術力の確保

今後10年で、職員の約5割が定年退職するため、技術の承継を考慮した人材・技術力の確保が必要である。

④渇水への対応

頻発する渇水に対する県全体での効果的な対応が必要である。

⑤環境への負荷低減

地球環境問題等を背景に、水道事業における積極的な環境対策への取り組みが必要である。

事業統合の効果

そして報告書では香川県内の水道の特徴と課題を踏まえて将来的な事業統合の効果として以下の5点を挙げております。

①経営基盤の強化として水道施設のダウンサイジング 、二重投資の回避 さらに管理部門の効率化。②料金・サービス格差の是正 ・料金格差の是正 ・サービス格差の是正と維持向上。③技術力の強化 、施設水準の維持向上 、技術職員の効率的配置と人材育成。④渇水対策・危機管理の強化 、水源の一元管理による効率的な水融通 、危機管理体制の強化 、相互バックアップ機能の強化。⑤環境への負荷低減 ・施設の効率化を図りCO2の削減。

香川県水道事業のあるべき姿

最後に報告書では県民すべてに、安全な水を、地震、災害時を含めて安定的に供給していくためには、各水道事業者が個別利害を超えて広域的な見地から連携・協力し、経営基盤の強化や水源の一元管理などにより、課題を克服していくことを目指した「広域化」が有効な手段であり、離島を含めた香川県全域を対象区域とした「県内1水道」を推進すべきであるとしています。更には「市町及び県」での運営母体設置が最良であるとしています。

厚生労働省健康局 水道課 水道計画指導室

「水道広域化検討の手引き~水道ビジョンの推進のために~」(平成20年8月)

「水道事業における広域化事例及び広域化に向けた検討事例集(平成26年3月)

香川県水資源対策課

「水道広域化」「香川県広域水道事業体設立準備協議会 開催状況」