本日は、神戸市の公園で発生した漏水事故と、その解決に貢献した漏水調査事例をご紹介します。 “神戸の公園で発生した漏水事故!迅速な調査で公園の運営再開を支援” の続きを読む

投稿者: takimoto

全国水道管内カメラ調査協会の技能講習会が開催されました!

2024年12月3日(火)、東京都水道局研修・開発センターにて、協会認定カメラ技能講習会を開催されました。

当日は、全国から多くの受講者にお集まりいただき、熱心に講義や実技に取り組ました。 “全国水道管内カメラ調査協会の技能講習会が開催されました!” の続きを読む

京都府の大規模公園における漏水調査事例

公園の漏水問題は、水資源の無駄遣い、地盤沈下、施設の損傷など、様々な問題を引き起こす可能性があり、早期発見と対策が重要です。一方で、広範囲に及ぶ公園の敷地では、漏水箇所の特定がより困難になる傾向があります。

今回は、弊社が担当した京都府の大規模公園における漏水調査事例をご紹介します。 “京都府の大規模公園における漏水調査事例” の続きを読む

水道事業を支える! 漏水対策のイノベーション最前線

「蛇口をひねれば水が出る」 私たちにとって当たり前のこの風景は、水道事業者の方々のたゆまぬ努力によって支えられています。

しかし、水道管の老朽化や人口減少による水需要減、人材不足など、水道事業を取り巻く環境は厳しさを増しています。 特に、 漏水 は貴重な水資源を無駄にするだけでなく、地盤沈下や道路陥没などの原因にもなり、私たちの生活に大きな影響を与える可能性があります。

そこで今回は、水道事業における 漏水対策の最新イノベーション についてご紹介します。 “水道事業を支える! 漏水対策のイノベーション最前線” の続きを読む

【漏水調査事例】小学校の埋設消火配管の漏水箇所を特定!

漏水調査のプロが、音聴棒や探知機を駆使して漏水箇所を特定しました!先日、大阪の某小学校の消火配管で漏水が発生しているとのことで、調査依頼をいただきました。 “【漏水調査事例】小学校の埋設消火配管の漏水箇所を特定!” の続きを読む

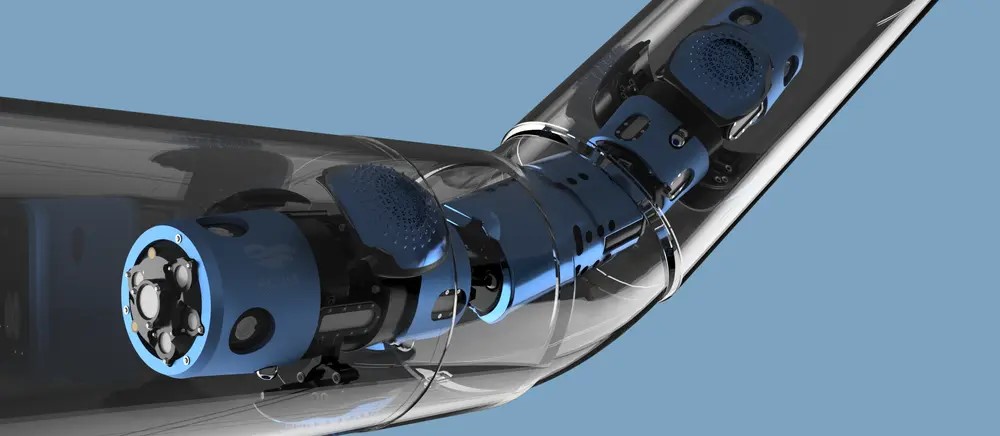

水道管の中を泳ぐ?! ACWA Roboticsの革新的ロボット「Clean Water Pathfinder」

世界の水不足問題が深刻化する中、 水道管の老朽化による漏水は、貴重な水資源を無駄にするだけでなく、地盤沈下や道路陥没などの原因にもなります。

フランスのスタートアップ企業 ACWA Robotics が開発した Clean Water Pathfinder は、そんな水道管の漏水問題解決に貢献する革新的なロボットです。なんと、このロボットは 水道管の中を自律的に移動 し、漏水箇所を特定したり、管の状態を検査したりすることができるのです! “水道管の中を泳ぐ?! ACWA Roboticsの革新的ロボット「Clean Water Pathfinder」” の続きを読む

令和6年度日本水道協会全国会議に参加しました!~管内カメラ調査の重要性を訴求~

10月9日(水)~11日(金)に神戸市で開催された令和6年度日本水道協会全国会議に、一般社団法人 全国水道管内カメラ調査協会(以下、管カメ協会)の理事として参加してまいりました。今回は、会議の様子や管カメ協会の活動内容をレポートします。 “令和6年度日本水道協会全国会議に参加しました!~管内カメラ調査の重要性を訴求~” の続きを読む

水道使用料が少しずつ上がっている!!【漏水調査で解決!】

「あれ?水道メーターがずっと回ってる…。」「まさか漏水!?」

工場やオフィスで、水道メーターが回りっぱなしになっていることに気づいたら、それは漏水のサインかもしれません!

漏水を放置すると、水道料金が跳ね上がるだけでなく、建物の劣化や設備の故障にもつながりかねません。

そんな時は、株式会社トクスイの漏水調査をご利用ください! “水道使用料が少しずつ上がっている!!【漏水調査で解決!】” の続きを読む

漏水調査とは?

「水道料金が急に上がった」「いつも地面が湿っている」そんな時は漏水している可能性があります。

漏水調査とは、水道管や給水管などから水が漏れている箇所を特定するための調査です。漏水は、目に見える形で発生するとは限りません。地下や壁の中など、見えない場所で発生していることも多く、放置すると建物の腐食や地盤沈下などを引き起こす可能性があります。

この記事では、漏水調査の重要性や種類、依頼する際の注意点などをわかりやすく解説します。 “漏水調査とは?” の続きを読む

水道事業での水道管の漏水調査の必要性

安全な水を安定して供給するためには、水道管の漏水調査が欠かせません。

漏水調査は、目に見えない地中の漏水を発見し、貴重な水を節約し、安定供給を維持するために不可欠です。